消化器内科

消化器内科

お腹の不調や、消化に関わる臓器の病気を診る内科です。

ピロリ菌は、強い酸性環境である胃の中でも生き延びることができる特殊な細菌で、多くは小児期に感染すると言われています。感染したまま放置すると、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、さらには胃がんの原因となることが分かっています。

しかし、ピロリ菌の除菌治療を行うことで、これらの疾患の予防や再発防止が期待できます。特に、胃がんのリスクを抑えるためにも、感染の有無を早めに知ることが重要です。

内視鏡検査(胃カメラ)で慢性萎縮性胃炎、鳥肌胃炎などのピロリ菌感染が疑われる所見が見られた方には、ピロリ菌検査をおすすめしております。

ピロリ菌検査には、尿素呼気試験、血液検査、便検査など、いくつかの方法があります。患者様の状態やご希望に応じて、最適な検査方法をご提案いたします。

便秘に悩んでいる方は非常に多く、日本国内では500万人以上にのぼるといわれています。近年は便秘薬の種類も増え、2023年7月には「慢性便秘症診療ガイドライン」の改訂も行われました

現在では、単に排便が得られればよいという考え方ではなく、より専門的で個別性の高い治療が求められています。たとえば、習慣性のある刺激性下剤の乱用を避けることや、腎機能に障害のある方にはマグネシウム系の下剤を慎重に使用することなど、安全性にも十分な配慮が必要です。

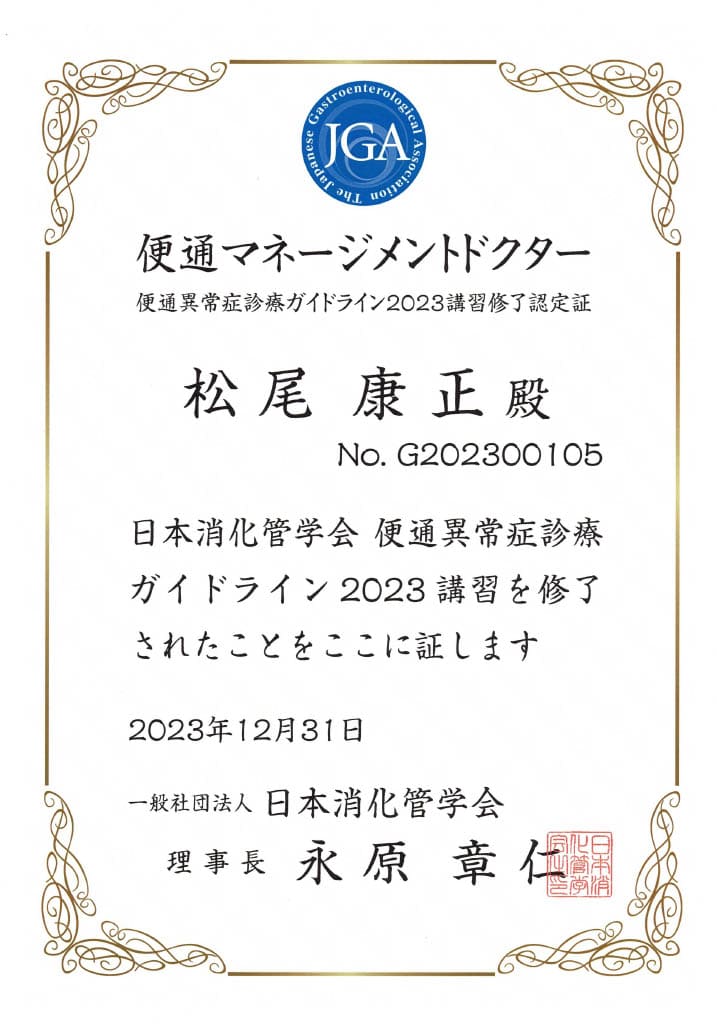

当院の院長は、日本消化管学会が認定する「便通マネジメントドクター」として、便秘症に対する深い知識と豊富な臨床経験を有しています。患者様お一人おひとりの症状や体質に応じて、最適な治療法をご提案いたします。

IBSとは腸に明らかな異常が見られないにもかかわらず、腹痛や腹部の不快感、下痢や便秘などの便通異常が慢性的に続く状態を指します。命に関わる病気ではありませんが、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。

IBSは、他の器質的疾患(大腸がん、炎症性腸疾患など)を除外することで診断されます。必要に応じて以下の検査が行われます。

IBSの治療は症状のタイプ(下痢型・便秘型・混合型)に応じて行われ、次のような方法が取られます

炎症性腸疾患(IBD)とは、消化管に慢性的な炎症や潰瘍を引き起こす原因不明の疾患で、主に潰瘍性大腸炎とクローン病を指します。これらの疾患は10代後半〜20代の若年層に多く見られますが、近年では小児や高齢者での発症も増加しており、日本国内の潰瘍性大腸炎の患者数は20万人を超えるとされています。

原因は完全には解明されていませんが、自己免疫の異常、腸内環境(腸内フローラ)、遺伝的素因、生活習慣などが関係していると考えられています。

症状は慢性的に続くか、良くなったり悪くなったりを繰り返すのが特徴です。

潰瘍性大腸炎は現時点では完治が難しい疾患ですが、次々と新しい薬剤が開発・承認されており、治療の選択肢は広がっています。

院長は、横浜市立市民病院や大学病院においてIBDの診療に携わってきた経験を持ち、専門的な視点から一人ひとりに合った医療を提供しています。

患者様が無理なく、長く治療を続けられることを第一に考え、症状のコントロールはもちろん、生活の質(QOL)の向上を目指した診療を行っております。

すでにIBDと診断されている方も、治療やお薬に関するご相談など、どうぞお気軽にご来院ください。

腹部エコー検査(腹部超音波検査)は、超音波を使ってお腹の中の臓器を観察する検査です。身体に負担をかけることなく、痛みもなく行えるため、安心して受けていただけます。

この検査では、主に以下のような臓器の状態と疾患を確認します

肝臓

胆のう

膵臓

腎臓

膀胱/前立腺(男性)

検査当日

検査当日は、食事を控えていただく場合があります。

検査中

診察台に仰向けに寝ていただき、検査用のゼリーを塗ってからプローブ(超音波機器の端子)をお腹にあてて観察します。

検査時間

検査時間はおおよそ15~20分程度です。

検査は大学病院で勤務する専門の技師が行います。検査日に関しては「おしらせ」でご確認ください。

TOPに

戻る